|

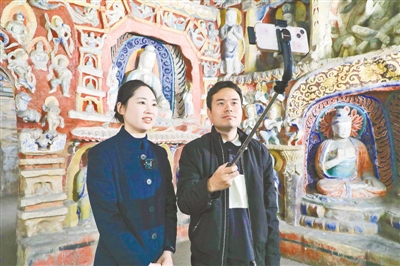

| 本报记者(右)与郑州博物馆讲解员在学习讲解过程中合影留念。 本报记者 李新华 摄 |

(上接一版)提腕、抬手、五指并拢,学习并没有从讲解词开始,而是从礼仪动作的规范中展开。在博物馆里做讲解员,并不仅仅需要能讲、会讲,还要学会与观众拉近距离,讲得精彩。这些彬彬有礼的动作,既可以让观众感受到历史讲解的严肃庄重,又可以营造出相互尊重的讲解氛围,再加上平时练声带来的气息调整,一串串历史知识就温文尔雅地“流淌”出来。

在一面充满青铜鼎器的玻璃幕墙旁,我开启了讲解内容学习的第一课。“商周时代的鼎,是古代立国的重器,有着王权与地位的象征,关于鼎的成语有很多,‘钟鸣鼎食’‘列鼎而食’‘鼎鼎大名’等,哪一级奴隶主贵族用什么样的青铜鼎,用多少个,都有严格的规定……”听到这里,我有点蒙。只是前期的知识积累要求,就将职业门槛抬到我无法企及的高度。

“背这么多讲解词,你解说的时候会不会忘词?”汤茗茗笑着回答:“一遍又一遍的重复下,这些积累早已在记忆线里‘轻车熟路’,工作的时间越久,填补的知识会更多。”每一行都有每一行的深度,看着眼前这位知识丰富的姐姐,我的内心响起了深深的共鸣。

话不多说,我上场了。在郑州博物馆复刻的“太室阙”文物旁,我开始自己练习:“‘阙’是中国古代一种礼仪性建筑,设置在城门、宫殿、祠庙、宅院、陵墓的前面,一般成对出现,用来标志入口,表示威仪和等级名分。”一边又一遍,从断断续续到勉强成文,我翻开自己作为讲解员的第一页。一页又一页,或许我也可能变成行走在博物馆里的“历史书”,将郑州璀璨的历史诗篇讲给更多的观众,让“天地之中、黄帝故里、功夫郑州”被更多人所熟知。

随着最后一个镜头收尾,采访体验告一段落。从钟鸣鼎食之家的等级分封,到陶瓷之辨的理论知识,在感叹讲解员知识丰富的同时,我也迈出第一步——面对镜头、面对观众、面对紧张的自己。这次职业体验,让我懂得“万事开头难”的意义,也让我明白了日积月累的价值。

“各位观众,大家好,接下来我们要参观的就是‘创世王都’展厅,在《史记》当中曾有记载,昔三代之居,皆在河洛之间……”临走前,汤老师的讲解词依然在耳畔回荡。我仿佛在字正腔圆的声音中,看到像她一样工作在郑州各大博物馆的讲解员,正穿梭于文物与历史之间,将文明传承,把文化弘扬……