|

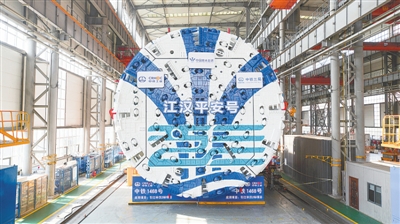

| “江汉平安号”(“中铁1468号”)双护盾硬岩掘进机在郑州经开区顺利下线 |

本报记者 王译博 董茜 文/图

上天有神舟,下海有蛟龙,入地有盾构。作为基建中的核心装备,盾构机已成为衡量一个国家装备制造业水平和能力高低的关键装备。盾构机作为“国之重器”之一,代表着制造业的实力。

一台盾构机有几层楼高、几百头大象重,如果把它拆解开,有1万多个零部件组成。从一个个细小的零部件到最终铸成“国之重器”,这背后需要一条完整、庞大的产业链支撑。那么这条产业链是如何串联起来的?近日,记者来到位于郑州经开区的中国中铁工程装备集团有限公司进行探访。

“创新”引领 勇当开路先锋

10月25日,由中铁工程装备集团有限公司研制的“江汉平安号”(“中铁1468号”)双护盾硬岩掘进机在郑州经开区顺利下线。这个“大家伙”开挖的最大直径11.93米,总长约180米,掘进总长度约16.6千米,应用于引江补汉工程土建施工及金结机电安装2标。

“该设备可搭载多项智能化技术,具有超前探测、智能掘进、安全高效可靠等优点。”中铁工程装备集团有限公司总经理张志国介绍,设计团队还为其搭载了超前地质探测系统、卡机预警系统、刀具状态检测系统等多项创新技术。自主研发的TBM-SMART智能掘进系统,可自动评价地质状态和设备的健康状态,并设置掘进最佳参数,保证TBM掘进的安全、高效。

盾构机,实际上是中国人的“争气机”。在2008年以前,盾构机的关键技术被国外垄断,国内使用的盾构机严重依赖进口。由于不掌握核心技术,设备需要外国专家远渡重洋进行检修。昂贵的进口成本,低效的设备维护,耗时的跨国沟通,中国在盾构机的应用上处处受制于人,严重影响着中国基建的效率和发展。

“为打破隧道掘进设备被国外垄断的局面,中铁隧道集团先后投入巨资,着手盾构产品的技术研发,2001年2月成立盾构研发机构。”中铁工程装备集团有限公司总工程师贾连辉介绍。

从自力更生、自主研发,到走出国门、迈向海外,再到突破关键技术、让民族盾装上“中国芯”,国产盾构完成从无到有、从有到优、从优到强的逆袭。

这巨大变化的背后,离不开创新链、产业链的支撑。

建“链”成群 铸成“国之重器”

一台盾构机拆解下来,由1万多个零部件组成。齿轮被称为机械的关节,关节不灵活,盾构施工的精度和速度就无从谈起,每个盾构机上都有10到20个这样的小齿轮,它的研发生产,就是中铁装备和郑州机械研究所协同完成的。

(下转二版)