9月的长春,天高云淡,战鹰呼啸。一场蓝天之上的视觉盛宴不仅点燃了市民和游客的热情,更成为全国观察长春这座东北老工业基地焕新蝶变的独特窗口。9月19日至20日,由长春市委宣传部主办、长春晚报社承办的“潮流向北 春城焕新”报业主流媒体看长春青春蝶变活动举行,来自全国各地的媒体嘉宾观摩了长春航空展,领略蓝天之上的壮阔与力量,还共同走进长春的大街小巷,感受这座城市在岁月流转中焕发的青春光彩。

航天名城:逐梦蓝天绘振兴新图

9月19日,2025空军航空开放活动和长春航空展开幕。嘉宾们观摩飞行表演,参观静态展区,深入了解吉林作为“中国人民航空事业的摇篮”的深厚底蕴,纷纷为长春聚力打造“航天名城”的雄心与实力点赞。

劲舞蓝天,“空中芭蕾”惊艳亮相

空中展示区成为当天最具人气的区域。随着“八一”飞行表演队的战机呼啸升空,一场精湛的“空中芭蕾”精彩上演。令长春人自豪的是,位于长春的空军航空大学派出“红鹰”与“天之翼”两支飞行表演队参演。本次表演还首次吸纳2名女飞行教员参加,为表演增添新的亮点。

第二故乡,蓝天勇士从这里启航

许多人熟知长春是“新中国汽车工业的摇篮”,而走进本届航空展,大家发现这座城市正在以崭新姿态跃向“航空城”。

长春与航空的渊源始于“东北老航校”。1946年3月,中国共产党创办的第一所航空学校——东北民主联军航空学校在通化成立,后几经辗转最终扎根长春。如今,东北老航校的精神仍在长春传承。这里不仅是空军航空大学所在地,更是无数飞行学员梦想开始的地方,使长春成为空军飞行员名副其实的“第二故乡”。

科技尖峰,彰显祖国航天实力

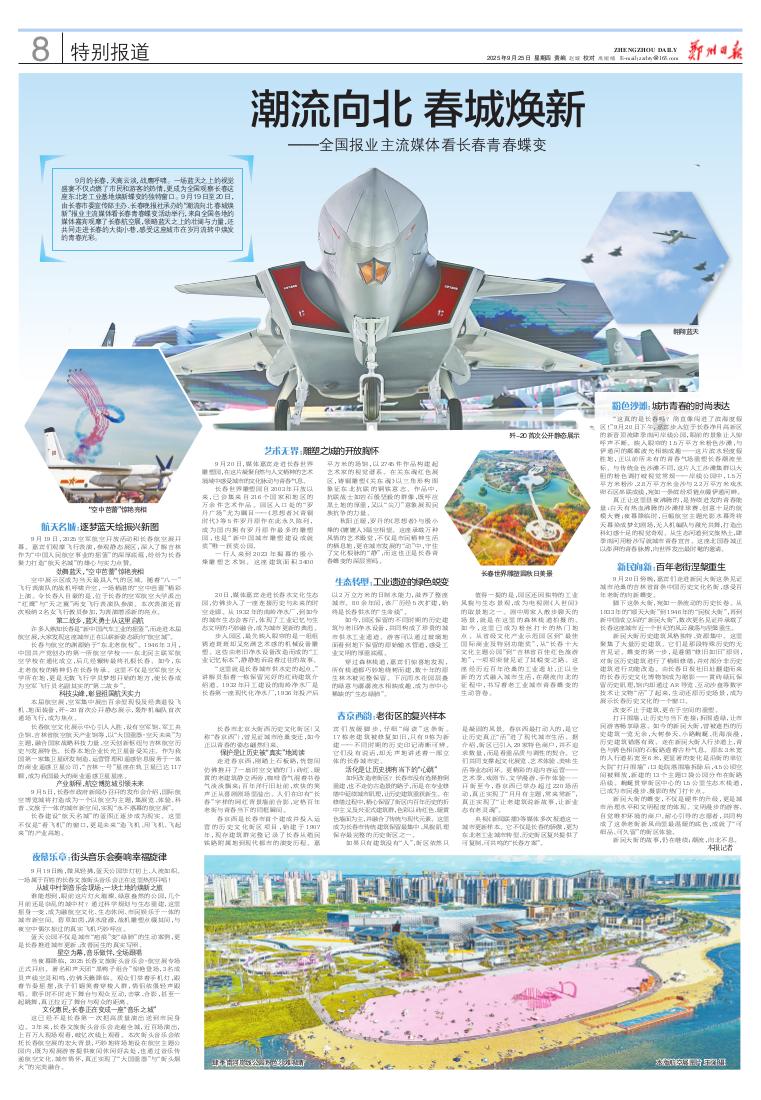

本届航空展,空军集中展出百余型现役及经典退役飞机、地面装备,歼-20首次公开静态展示,轰炸机编队首次通场飞行,成为焦点。

长春航空文化展示中心引人入胜,设有空军馆、军工央企馆、吉林省航空航天产业馆等,以“大国重器·空天未来”为主题,融合国家战略科技力量、空天创新枢纽与吉林航空历史与发展特色。长春本地企业长光卫星备受关注。作为我国第一家集卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体的商业遥感卫星公司,“吉林一号”星座在轨卫星已达117颗,成为我国最大的商业遥感卫星星座。

产业新程,航空博览城引领未来

9月5日,长春市政府新闻办召开的发布会介绍,国际航空博览城将打造成为一个以航空为主题,集展览、体验、科普、文旅于一体的城市新空间,实现“永不落幕的航空展”。

长春建设“航天名城”的蓝图正逐步成为现实。这里不仅是“看飞机”的窗口,更是未来“造飞机、用飞机、飞起来”的产业高地。

夜幕乐章:街头音乐会奏响幸福旋律

9月19日晚,微风轻拂,蓝天公园华灯初上、人流如织。一场属于百姓的长春文旅街头音乐会正在这里热烈开唱!

从城中村到音乐会现场:一块土地的焕新之旅

谁能想到,眼前这片灯火璀璨、绿意盎然的公园,几个月前还是杂乱的城中村?通过科学规划与生态重建,这里摇身一变,成为融航空文化、生态休闲、市民娱乐于一体的城市新空间。碧草如茵,湖水澄澈,战机雕塑点缀其间,与夜空中偶尔掠过的真实飞机巧妙呼应。

蓝天公园不仅是城市“疤痕”变“绿肺”的生动案例,更是长春推进城市更新、改善民生的真实写照。

星空为幕,音乐做伴,全场跟唱

当夜幕降临, 2025长春文旅街头音乐会·航空展专场正式开启。著名和声天团“黑鸭子组合”惊艳登场,3名成员声线空灵和鸣,仿佛天籁降临。观众们举着手机灯,跟着节奏摇摆,孩子们嬉笑着穿梭人群,情侣依偎轻声跟唱。歌手时不时走下舞台与观众互动,击掌、合影,甚至一起跳舞,真正拉近了舞台与观众的距离。

文化惠民:长春正在变成一座“音乐之城”

这已经不是长春第一次把高质量演出送到市民身边。3年来,长春文旅街头音乐会走遍全城,近百场演出,上百万人现场观看,破亿次线上观看。本次街头音乐会依托长春航空展的宏大背景,巧妙地将场地设在航空主题公园内,既为观展游客提供夜间休闲好去处,也通过音乐传递航空文化、城市情怀,真正实现了“大国重器”与“街头烟火”的完美融合。

艺术无界:雕塑之城的开放胸怀

9月20日,媒体嘉宾走进长春世界雕塑园,在这片凝聚自然与人文精神的艺术境域中感受城市的文化脉动与青春气息。

长春世界雕塑园自2003年开放以来,已会集来自216个国家和地区的万余件艺术作品。园区入口处的“罗丹广场”尤为瞩目——《思想者》《青铜时代》等5件罗丹原作在此永久陈列,成为国内拥有罗丹原作最多的雕塑园,也是“新中国城市雕塑建设成就奖”唯一获奖公园。

一行人来到2023年揭幕的殷小烽雕塑艺术馆。这座建筑面积3400平方米的场馆,以2745件作品构建起艺术家的视觉谱系。在关东魂红色展区,铸铜雕塑《关东魂》以三角形构图象征东北抗联的钢铁意志。作品中,抗联战士如岩石般坚毅的群像,既呼应黑土地的厚重,又以“尖刀”意象展现民族抗争的力量。

秋阳正暖,罗丹的《思想者》与殷小烽的《嬷嬷人》隔空相望。这座承载万种风情的艺术殿堂,不仅是市民精神生活的栖息地,更在城市发展的“动”中,守住了文化根脉的“静”,而这也正是长春青春蝶变的深层密码。

生态转型:工业遗迹的绿色蜕变

20日,媒体嘉宾走进长春水文化生态园,仿佛步入了一座连接历史与未来的时空走廊。从1932年的南岭净水厂,到如今的城市生态会客厅,体现了工业记忆与生态文明的巧妙融合,成为城市更新的典范。

步入园区,最先映入眼帘的是一组组锈迹斑斑却又充满艺术感的机械设备雕塑。这些由老旧净水设备改造而成的“工业记忆标本”,静静地诉说着过往的故事。

“这里就是长春城市供水史的起点。”讲解员指着一栋保留完好的红砖建筑介绍道。1932年开工建设的南岭净水厂是长春第一座现代化净水厂,1936年投产后以2万立方米的日制水能力,滋养了整座城市。80余年间,该厂历经5次扩建,始终是长春供水的“生命线”。

如今,园区保留的不同时期的历史建筑与老旧净水设备,共同构成了珍贵的城市供水工业遗迹。游客可以通过玻璃地面看到地下保留的原始输水管道,感受工业文明的厚重底蕴。

穿过森林栈道,嘉宾们惊喜地发现,所有栈道都巧妙地绕树而建,数十年的原生林木被完整保留。下沉雨水花园层叠的绿意与潺潺流水相映成趣,成为市中心稀缺的“生态绿肺”。

值得一提的是,园区还因独特的工业风貌与生态景观,成为电视剧《人世间》的取景地之一。剧中周家人散步聊天的场景,就是在这里的森林栈道拍摄的。如今,这里已成为粉丝打卡的热门地点。从省级文化产业示范园区到“最佳国际商业及特别功能奖”,从“长春十大文化主题公园”到“吉林省百佳红色旅游地”,一项项荣誉见证了其蜕变之路。这座经历近百年沧桑的工业遗址,正以全新的方式融入城市生活,在潮流向北的征程中,书写着老工业城市青春蝶变的生动答卷。

春京西韵:老街区的复兴样本

长春市北京大街西历史文化街区(又称“春京西”),曾见证城市沧桑变迁,如今正以青春的姿态翩然归来。

保护是让历史被“真实”地阅读

走进春京西,刚踏上石板路,恍惚间仿佛推开了一扇时空交错的门:砖红、暖黄的老建筑静立两旁,咖啡香气混着书卷气淡淡飘来;百年洋行旧址前,欢快的笑声正从喜剧剧场里溢出。人们在印有“长春”字样的网红背景墙前合影,定格百年老街与青春当下的同框瞬间。

春京西是长春市首个建成并投入运营的历史文化街区项目,始建于1907年,现存建筑群完整记录了长春从殖民铁路附属地到现代都市的演变历程。嘉宾们放缓脚步,仔细“阅读”这条街。17栋老建筑被修复如旧,只有9栋为新建——不同时期的历史印记清晰可辨。它们没有说话,却无声地讲述着一部立体的长春城市史。

活化是让历史拥有当下的“心跳”

如何改造老街区?长春市没有选择推倒重建,也不走仿古造景的路子,而是在专业修缮中延续城市肌理,让历史建筑重获新生。在修缮过程中,精心保留了街区内百年历史的折中主义及兴亚式建筑群,色彩以砖红色、暖黄色墙面为主,并融合了传统与现代元素。这里成为长春市传统建筑保留最集中、风貌肌理保存最完整的历史街区之一。

如果只有建筑没有“人”,街区依然只是凝固的风景。春京西最打动人的,是它让历史真正“活”进了现代城市生活。据介绍,街区已引入29家特色商户,并不追求数量,而是看重品质与调性的契合。它们共同支撑起文化展览、艺术体验、美味生活等业态闭环。更精彩的是内容运营——艺术季、戏剧节、文学漫游、手作体验……开街至今,春京西已举办超过220场活动,真正实现了“月月有主题,常来常新”,真正实现了“让老建筑说新故事,让新业态有老灵魂”。

央视《新闻联播》等媒体多次报道这一城市更新样本。它不仅是长春的骄傲,更为东北老工业城市转型、历史街区复兴提供了可复制、可共鸣的“长春方案”。

粉色沙滩:城市青春的时尚表达

“这真的是长春吗?简直像闯进了滨海度假区!”9月20日下午,嘉宾步入位于长春净月高新区的新晋顶流肆季南河岸线公园,眼前的景象让人惊呼声不断。映入眼帘的1.5万平方米粉色沙滩,与伊通河的粼粼波光相映成趣——这片滨水轻度假胜地,正以前所未有的青春气场重塑长春潮流坐标。与传统金色沙滩不同,这片人工沙滩集群以大胆的粉色调打破视觉常规——岸线公园中,1.5万平方米粉沙、2.8万平方米金沙与2.2万平方米戏水卵石区串联成线,宛如一条缤纷项链点缀伊通河畔。

真正让这里昼夜沸腾的,是持续迸发的青春能量:白天有热血沸腾的沙滩排球赛、创意十足的航模大赛;夜幕降临时,巨幅航空主题光影水幕秀将天幕染成梦幻剧场,无人机编队与激光共舞,打造出科幻感十足的视觉奇观。从生态河道到文旅热土,肆季南河用粉沙写就城市青春宣言。这座北国春城正以澎湃的青春脉搏,向世界发出最时髦的邀请。

新民向新:百年老街涅槃重生

9月20日傍晚,嘉宾们走进新民大街这条见证城市沧桑的吉林省首条中国历史文化名街,感受百年老街的向新蝶变。

脚下这条大街,宛如一条流动的历史长卷。从1933年的“顺天大街”到1946年的“民权大街”,再到新中国成立后的“新民大街”,数次更名见证并承载了长春这座城市近一个世纪的风云激荡与涅槃重生。

新民大街历史建筑风格独特、资源集中。这里聚集了大量历史建筑。它们是那段特殊历史的无言见证。蝶变的第一步,是遵循“修旧如旧”原则,对街区历史建筑进行了精细修缮,并对部分非历史建筑进行功能改造。由长春日报社旧址翻建而来的长春历史文化博物馆成为缩影——黄砖绿瓦保留历史肌理,馆内却通过AR导览、互动沙盘等数字技术让文物“活”了起来,生动还原历史场景,成为展示长春历史文化的一个窗口。

改变不止于建筑,更在于空间的重塑。

打开围墙,让历史与当下连接;拆围透绿,让市民游客畅享绿意。如今的新民大街,曾被遮挡的历史建筑一览无余,大树参天、小路蜿蜒、花海浪漫,历史建筑错落有致。走在新民大街人行步道上,青色与锈色相间的石板路透着古朴气息。原本3米宽的人行道拓宽至6米,更显著的变化是沿街的单位大院“打开围墙”:13处院落围墙拆除后,4.5公顷空间被释放,新建的13个主题口袋公园分布在街路沿线。蜿蜒贯穿街区中心的1.5公里生态木栈道,已成为市民漫步、摄影的热门打卡点。

新民大街的蝶变,不仅是硬件的升级,更是城市治理水平和文明程度的体现。文明漫步的游客、自觉维护环境的商户、耐心引导的志愿者,共同构成了这条老街新风尚里最温暖的底色,成就了“可细品、可久留”的街区体验。

新民大街的故事,仍在继续;潮流,向北不息。

本报记者

本版航空展图片 王强 摄