|

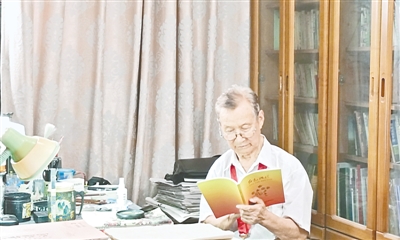

| 杨根深在阅读诗集 |

本报记者 苏瑜 文/图

夏日的阳光透过窄窄的窗棂洒进地下室,92岁的杨根深伏在书案前,指尖摩挲着一本泛黄的诗词集,笔锋在稿纸上游走。这里是他的“地下书房”——四面书柜塞满典籍,笔架上排着狼毫,几盏明灯将方寸之地照得透亮。“吟安一个字,捻断数茎须”,这是他常挂在嘴边的话,也是他离休30多年来与诗词为伴的真实写照。

从“古诗迷”到“诗社领路人”:

退休不是终点,

是文化传承的起点

1993年离休时,杨根深并未像多数老人那样含饴弄孙、安享清福。他喜欢读古诗。“在某一个场景,熟悉的诗句涌上心头,当时的心境与古人如此契合。诗句里的悲欢,千载之下依然扣人心弦。”读得越多,积累得越多,“大江东去”的豪迈与“晓风残月”的细腻在他心头激荡,他也跃跃欲试,尝试写诗。

2006年,河南省老年诗词研究会在省老年书画院发展会员,杨根深率先报名,随着报名的老同志越来越多,大家提议成立一个诗社,杨根深被选为社长。

杨根深说,书社是在省老年书画院的翰墨丹青中开出的“小花”,所以起名叫丹墨诗社,“翰墨丹青让我们走到一起,诗词的爱好又使我们共聚一堂”。

诗社初创,老人们虽有热情却不懂格律。杨根深带着社员挤在老年大学的教室里,跟着老师学平仄、辨对仗;为“炼”一个贴切的字,他半夜爬起来查《词林正韵》,在稿纸上反复圈改;微信群里,他每周布置同题作业,逐一点评:“这句‘到百家’不如‘润百家’更有温度。”为了在交流中提升创作水平,杨根深经常召集社员聚会。他在微信群里一通知“某时某地,不见不散”,大家便带着茶叶赶到约定地点,赏析诗词,分享新作,同题创作。有次为推敲两个词的对仗,诗友们争得面红耳赤,一杯清茶凉了又续,竟从午后聊到星满夜空。

诗笔蘸山河:用诗词记录时代,为城市写“精神相册”

“诗社不只风花雪月,要写山河壮阔、人间烟火。”杨根深经常策划组织大家出门走走看看,他不辞劳苦,联系景点、设计路线、安排食宿都考虑得很周详。

“聚首共绘山河秀,结社同吟神州春”。这些年,他带着社员的足迹踏遍中原:春日到人民公园看“绿红簇拥”,秋日去花园口度假村望“柳绿果红”;在安阳中国文字博物馆触摸汉字的温度,在黄泛区农场见证“荒凉变良田”的奇迹;更走进红色遗迹,在刘邓大军渡河处、革命老区纪念馆里,用诗词重燃信仰的火种。

每次采风归来,杨根深顾不上休息,便一头扎进“地下书房”整理诗作。2016年,他主编的《丹墨诗词选集》由河南人民出版社出版,900多首诗词分12个门类,从“颂党爱国”到“英雄赞歌”,字里行间跳动着银发歌者的热忱。重大节庆时,诗社精选诗作在社区传阅;送文化下乡活动中,他创作的《邙山之歌》《我爱你郑州》被社区宣传队反复朗诵,成了老人们的“精神民谣”。

诗心暖万家:文化是纽带,更是照亮他人的光

杨根深本就喜欢看书,退休后,书越来越多,多到房间堆不下,他便把“阵地”挪到地下室,装了好几盏灯把角落照得透亮。

“地下书房”的灯常亮到深夜,而楼上厨房的烟火气同样温暖。老伴身体不好,他包揽了买菜做饭、打扫房屋的活计:“俩闺女工作忙,咱能自理就不给她们添负担。”可一钻进书房,他又成了“老小孩”——翻资料入了迷,常忘了上楼,惹得老伴笑着“寻人”。

“而今离岗三十冬,耳聪目明齿不松。”这是杨根深的自嘲,亦是他的骄傲。92岁的他眼不花、耳不聋,前几年还和诗友登上太行山;写起诗来思维敏捷,说起“炼字”仍两眼发亮。他说,写诗是“动脑”,采风是“动腿”,两者结合,身子骨更硬朗了。更让他欣慰的是,诗社从最初几人发展到最多70多人,越来越多老人加入,用诗词记录社区新貌、歌唱幸福生活。

“古诗像涓涓细流,滋润着晚年;诗社像一团火,温暖着人心。”杨根深翻着《丹墨诗词选集》,目光落在扉页“奋进新时代”的题字上,“我们这代人经历过风雨,更懂今天的珍贵。用诗词传文化、聚人心,就是咱老年人对‘德耀绿城’最朴实的贡献。”

暮色渐浓,“地下书房”的灯依然亮着。透过窗,能看见杨根深的背影在纸页间起伏——那不是一个老人在写诗,是文化的火种,在岁月里稳稳传承。